焦点追踪专家:需加快构建气候早期预警平台

图:“百湖之城”武汉利用“海绵化”改善内涝问题。图为武汉市民在雨中赏莲。\中新社

进入“七下八上”防汛关键期,内地多地遭遇持续强降雨,引发洪涝和地质灾害,造成重大人员伤亡和财产损失。极端天气气候事件呈现增多趋势,更加考验城市的防汛防灾能力。

近期中央城市工作会议强调建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市的目标,多位气象环境与城市管理专家就此指出,要继续建设海绵城市,升级城市安全“韧性”,同时加快构建气候安全早期预警平台,完善“国家主导、社会协同”的救援格局,提升抢险救援能力。\大公报记者张帅武汉报道

武汉青山江滩在近年的改造工程中,原来的陡窄土堤变身生态缓坡,还设计多处下沉式生态草溪和雨水花园,并尽可能减少硬化面积而多用透水沥青、透水砖等透水铺装,使原本的杂乱滩涂建成了会“呼吸”的江滩公园。

这样的城市建设理念转变始于2015年,当年中央城市工作会议召开后,武汉确定为全国首批海绵城市建设试点城市,通过综合采取“渗、滞、蓄、淨、用、排”等措施,将降雨就地消纳和利用,让城市像海绵一样拥有适应环境变化的“弹性”。

“许多地方把海绵城市和建设宜居城市结合起来,有效防范城市内涝,保障城市生态安全,同时也让城市更加宜居和美丽。”生态环境部生态环境特邀观察员、公众环境研究中心主任马军对《大公报》指出,近年一些极端天气导致部分城市出现严重内涝,但不应动摇对海绵城市建设的信心。海绵城市有助于消纳和利用一定强度的降水,防范和缓解内涝,而应对打破纪录级别的极端强降雨,还需要加强综合治理。

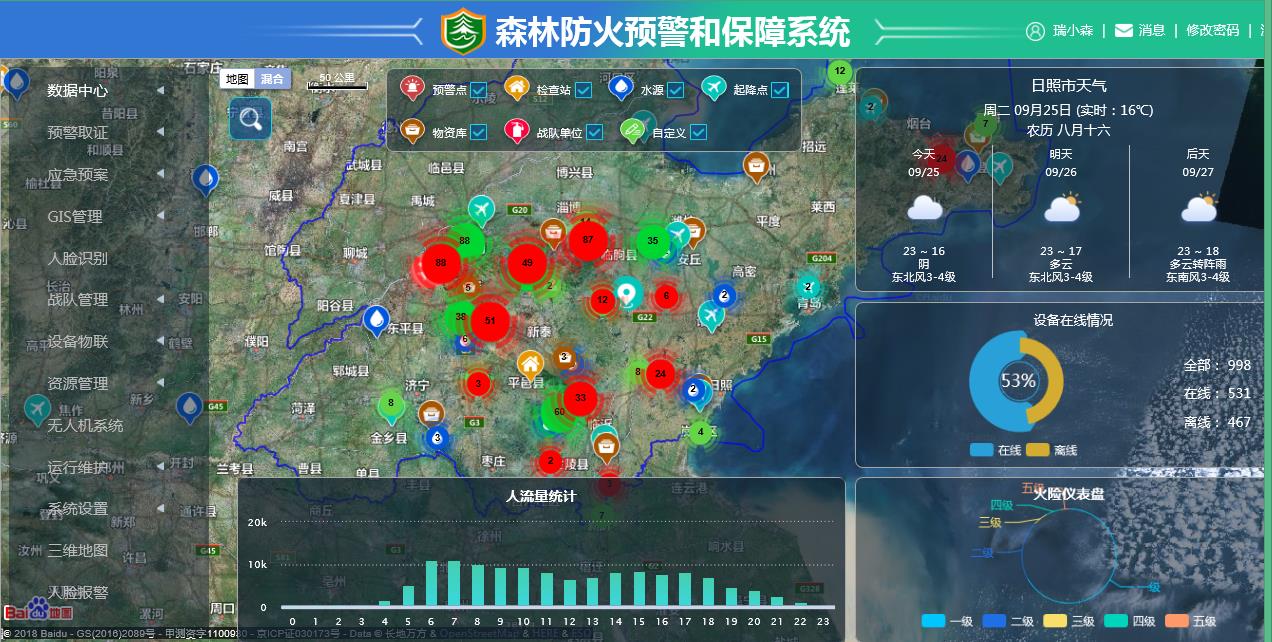

马军表示,近期召开的中央城市工作会议提出建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市的目标,韧性城市的要求丰富了海绵城市的内涵,接下来既要继续建设海绵城市,也要加强监测预报与抢险救援等保障,提升城市安全韧性以防范应对灾害发生。

“这些年,极端天气之所以造成这么大的影响,其中有一个原因就是预报预警的能力还有待提升。像近期北京密云和郑州,降雨都非常不均衡,它的极端性集中在局部的小区域,但是精准预报这样的极端强降雨,还是一个世界性难题。”马军指出。

有关数据显示,只需提前24小时预警,灾害损失就能减少30%。全国政协委员、中国气象局科技与气候变化司副司长张兴赢南宫智能科技也表示,目前我国逐步建立了国、省、市、县的四级预警信息发布体系,但仍要看到,预警送达速度与世界先进国家相比还存在差距,偏远地区的预警信息覆盖率尚不满足预期,因此需加快构建气候安全早期预警平台,提高防灾减灾和应对气候变化能力。

在极端天气发生后,主要有哪些救援力量?曾任应急管理部副部长兼水利部副部长的周学文介绍,抢险救援要突出快,针对重点部位和薄弱环节,需要提前预置抢险救援力量,确保快速反应,第一时间投入到抢险救援。内地不断总结经验,完善预警与响应强化联动,能够调度综合性消防救援队伍4.7万人在全国13个省34个重点地区前置备勤,并推动省级防汛抗旱指挥部对接中央企业抢险力量8.7万余人,提升灾害应对能力。