中铁十五局构建科学预警机制——撑起安全伞筑牢生命线

今年雨季以来,云南基础设施汛期施工面临着极大挑战。中铁十五局云临项目二合同段的建设者们迎难而上,将科技化为最强盾牌,通过部署智能监测系统,构建科学预警机制,实施综合防治工程,筑起了一道守护施工安全的生命财产防线。

中铁十五局承建的云临高速公路二合同段位于临沧市,管段全长16.28公里,包括桥梁8座、特长隧道1座,服务区和路基土石方南宫NG填方322万立方米,桥隧比达80%,地质复杂、桥隧比高,管区线路长、管理难度南宫NG大。

面对滑坡、崩塌等地质灾害和暴雨、洪水等气象灾害多重夹击可能对项目推进造成的影响,项目团队成立专项攻关组,深入开展驻地防灾治理工作,运用10景高分辨率遥感影像结合无人机航拍为出口弃土场及竖井工区做了一次全面的“CT检查”,构建起三维地质模型。

“有了地质模型,就相当于有了‘地质基因图谱’,能详细了解山体的断层分布、岩层倾角、地下水径流路径等信息。项目团队可提前开展灾害危险性专项评估,精确锁定场站周边潜在滑坡体、不稳定边坡及汇水敏感区域,避开已知高风险区及泄洪通道,依山就势规划布局,让出口弃土场及竖井工区有了安全导航。”项目常务副经理李嘉尉介绍,所有数据可通过物联网络自动汇聚至预警平台,进行实时监控和智能分析。

进入5月,我省滇西南山区就进入了汛区,极端天气频发,项目咽喉工程大亮山隧道以其复杂的地质构造、陡峭的地形,成为项目建设的核心挑战与风险聚集点。

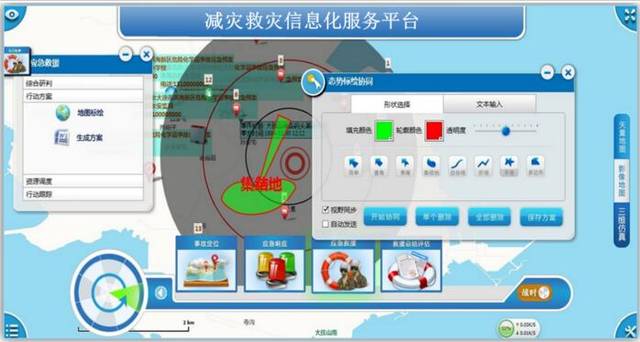

为此,项目部与科研机构联合开发了大亮山隧道泥石流灾害监测预警平台V1.0,在出口弃土场及竖井工区周边关键区域布设了由11套智能传感器组成的监测网络。渗压计如同植入山体的神经末梢,实时感知孔隙水压力变化;激光泥位计24小时紧盯渣体表面位移,不放过任何细微变动;上游沟道内的雷达水位计则以秒级频率扫描水位波动,任何水位突变都逃不过它的“眼睛”,所有异常数据都会通过物联网络自动汇聚至预警平台,当出现不同级别的风险时,会发出差异化的监测预警,如短信提醒、App弹窗等,确保区域内人员第一时间获取信息,提前做好应急准备。

在中铁十五局云临高速公路项目施工中,智能监测系统并非单一保障,而是与区域内人员形成紧密配合,为驻地安全上了双重保险。在精密科技防线之外,通过实施《隐患报告双轨激励制度》,使用隐患上报二维码简化流程,工人随手拍摄风险照片可直传预警平台;建立分级奖励机制,对核查属实的隐患给予相应奖励,有效将隐患扼杀在萌芽状态。同时,项目部隐患侦查队与智能监测网形成共振:当传感器显示某边坡微变形时,工人立即补报该区域3处渗水点;暴雨预警发布后,巡查员提前疏通2处便道堵塞点,通过高效的人工报告与智能预警系统结合,建立起牢固的安全防线。

目前,这套以地质环境及地质灾害长周期智能监测技术为手段的智能检测系统,已在大亮山隧道出口弃渣场、竖井工区投入使用,有效保障了汛期施工安全。(云南日报记者李承韩 通讯员赵纯杰 赵嘉亮)